In diesem Arbeitsbereich wird untersucht, welche Konzepte hinter den gezielten Vergegenwärtigungen der Vergangenheit stehen, welchen historischen und kulturellen Bedingungen diese unterliegen und wer die Deutungshoheit über sie besitzt.

Das Selbstbild von Gruppen und deren Gruppenbewusstsein stützt sich in hohem Maße auf kollektiv geteiltes Wissen über die Vergangenheit. Die bewusste Erinnerung an historische Ereignisse, an bestimmte Orte und Persönlichkeiten trägt zur Konstruktion einer (vermeintlichen) gruppenspezifischen Eigenart und Einheit bei. "Geschichte im Gedächtnis der Gegenwart" (Aleida Assmann) lässt sich in Visualisierungen, Medialisierungen und Materialisierungen als kollektiven Erinnerungspraktiken beobachten und analysieren.

Die Heimatvertriebenen bedienen sich dabei zum Teil Elementen einer Kultur, an der sie in der alten Heimat nur vermeintlich und nur in Ausschnitten teilhatten. Zudem besaßen die für die Außendarstellung verwendeten Versatzstücke der eigenen Kultur zum Teil bereits in der alten Heimat demonstrativen Charakter. Gerade zu einem Zeitpunkt, in dem die Erlebnisgeneration der Heimatvertriebenen zurücktritt und der Wechsel vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis der Gruppe vonstattengeht, lohnt es sich, der Erinnerungskultur nachzuspüren.

Orientiert an den Konzepten von Maurice Halbwachs (kollektives Gedächtnis) und Pierre Nora (lieux de mémoire/Erinnerungsorte) und den Überlegungen von Aleida und Jan Assmann (kulturelles Gedächtnis) wurden bisher Vertriebenenmuseen und Vertriebenendenkmäler ebenso untersucht wie Feste und Feiern (Heimattreffen der Vertriebenen, Wallfahrten, Festzüge).

Laufende Projekte

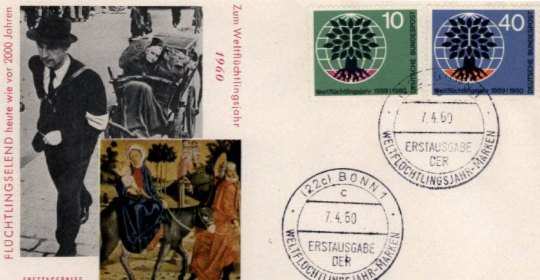

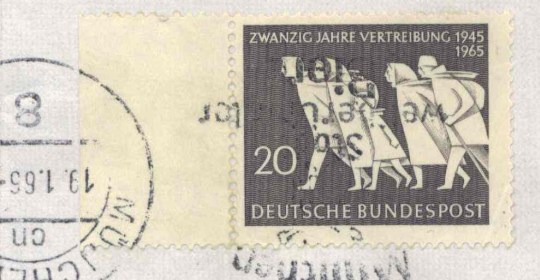

Ikonografie von Flucht und Vertreibung ![]()

Volkskunst und Politik. Das Beispiel "Egerland"

Abgeschlossene Projekte